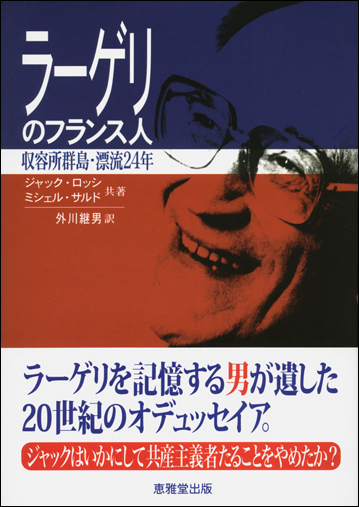

—ラーゲリを記憶する20世紀のオデュッセイア、ジャックはいかにして共産主義者たることをやめたか?

16歳で非合法の共産党に入党、10ヵ国語を自由に操るコミンテルンの若き活動家からソビエトのスパイとなってヨーロッパ各地で活躍。28歳でモスクワに召喚・逮捕され、体制に抵抗しながら「収容所群島」を生き抜いた快男児・フランス人ジャックの物語。51歳でソ連を出国して26年後、1987年にソ連体制に最後の一撃を加える『ラーゲリ強制収容所註解事典』を出版して西側知識人に大きな衝撃を与えた。2004年6月30日パリにて94歳で没。

《日本図書館協会選定図書》

……これは人がいかに愚かになれるか、ということだ。フランスのインテリは皆、モスクワ裁判の時自白を強いられたジノヴィエフや、カーメネフや、ピャタコフ、セレブリャコフ、ブハーリン、そしてクレスチンスキーといった人々のことを見たいとも、聞きたいとも思わなかった。(中略)まだグラーグ滞在歴数時間の私は、依然として頑固で頭が堅かった。人が言う真実を虚偽であると頑固に言い張ったり、あるいは真実というものを自己の欲望と絶対的に同等視する時は、人は真実から離れ去り、自らも他人をも破壊するまでに盲目的になる。

私は自分の盲目さ加減をグラーグで何年も過ごすことで認めることになった。しかし、犯していない罪で投獄されることのない諸君、資本主義の恩恵を蒙っている「左翼インテリ」はどうだ。要するに私は同じ愚かな行為をしたが、私は支払いをした。しかし、諸君は何も支払っていない!(本文より)

……私は沈黙が支配していた広い空間の監房に跳びこんだ。三十人くらいが一斉に私の方を振り向いた。アジア人だった。ほとんどはベッドの上にあぐらをかいていた。みんな私と同じように粗末なパジャマを着て、私のように痩せており、長いこと配給のパンだけで暮らす羽目になっていることがわかった。私はこれらの人たちには何か新しい、異様なものがあることにすぐに気がついた。彼らの眼差しには品位があった。そこにはグラーグの食うや食わずの人にありがちな飢えたジャッカルの痕跡がなかった。彼らは日本人だった。(本文より)…(ここでロッシは生涯の親友となる内村剛介と出会う)

《書評より》

収容所群島の全体像を遺す■陶山幾朗(評論家)

去る7月はじめ、わが国新聞各紙の訃報(ふほう)欄に一人の「元コミンテルン諜報(ちょうほう)員」の死が報じられた。享年94歳。青春期の全てを国際共産主義運動に捧げながらも「大粛清」の波に呑み込まれ、以後ソ連各地のラーゲリや監獄を流浪すること二十有余年。その犯罪的な実態をつぶさに体験するなかで、この全体主義的システムに対する批判者となって、先頃その生涯を閉じたこの「元諜報員」こそ、本書の主人公ジャック・ロッシその人にほかならない。

本書は三部から構成され「その前」「その間」「その後」と簡潔に命名されているが、圧倒的な分量を占めるのが第二部である。若き共産主義者として出発した強固な信念が第二部で初めて疑われ、懐疑がやがて苦い確信へと変わる「転回」の核心が語られる。幾百万の罪のない人々を死に追いやったことで彼はレーニンとその党派を批判するが、自身が強制労働の辛酸を嘗(な)めたことについてはそれを謙虚に受容する。かつてこの運動に加担し、その推進に全身を投入したことの自罰と受け止めるがゆえにである。「私はすすんでそこへ行ったのだ。その支払いをしたのだ」「その後」の彼は、囚人時代から密に構想していたある計画に着手する。それはグラーグと呼ばれる世界(収容所群島)の全体像を描くことであり、その努力はやがて一冊の「事典」として結実するが(邦訳『ラーゲリ〈強制収容所〉註解事典』)それは「グラーグとはシステムの頽廃(たいはい)ではなくシステムそのものである」という彼の到達した認識を世界に示すことこそ使命と考えたからである。

歴史はしかし不思議な巡り合せを用意する。長い旅路の途次シベリアの監獄でのロッシと一日本人(内村剛介)との邂逅(かいこう)をめぐるエピソードも興味深い。二十世紀が革命思想としてのマルクス主義の興廃の時代でもあったとすれば、私たちは、「最後の二十世紀人」が去るのを見送ったと言えるのかも知れない。《産經新聞(2004年9月26日)》

◇この他、文藝春秋・正論・諸君!・日本経済新聞・産經新聞・図書新聞など多数メディアで論評、話題の書。