| 榎本武揚ら、開国のパイオニアの遺志を大陸に繋いだ「哈爾濱学院」とは― |

1933年頃の校舎外観

|

日露戦争の終結後、日本・ロシアを繋ぐ人材の育成を目指し、榎本武揚らを中心に設立された「日露協会」。これを前身に、後藤新平(元東京市長・元満州鉄道総裁)、井田孝平(初代校長)らにより、ロシアと中国の国境にほど近い“ハルピン”(ハルビン/哈爾濱/哈爾浜とも

※現在の中国黒竜江省)の地に設立された、旧制専門学校(のち国立大学)が『哈爾濱学院』である。

開校以来、次代の経済・文化の一線を担う人材を多く輩出した学院だったが、第二次大戦の終戦翌日、第七代校長・渋谷三郎による学院校旗の焼却式と共に、大陸にその幕を閉じた。

閉校の後、多くの在校生がシベリア抑留の艱難に合うも、学院で学んだロシア語をよく活かし、同じく抑留されていた多くの日本人らの助けとなったことはあまり知られていない。

国と国を繋ぐことを目指した若者達の夢は、歴史の大きなうねりに翻弄されながら、奇しくも戦禍の中でその形を変え、やがて来る平和の世への確かなさきがけとなっていったのである―

・弊社が哈爾濱学院同窓会連絡所となった経緯

弊社は1950年に哈爾濱学院24期卒業生の麻田平蔵(1923-2018)によって創業されました。創業間もない頃にシベリヤ抑留から帰還する卒業生の連絡先として同窓会事務局が弊社内に設置。その後、1999年に同窓会解散とともに事務局も閉じられましたが、この時、会員名簿と高尾霊園に建てられた記念碑の管理、及び上智学院に託した哈爾濱学院顕彰基金の見守りを継続する機能だけは連絡所として弊社内に残され今日に至っています。

後藤新平

|

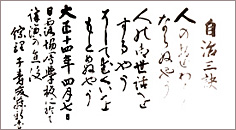

後藤新平自筆の「自治三訣」

|

初代校長 井田孝平

|

7代校長 渋谷三郎

|

学院校旗

|

薫風に桜花ちる1999年4月16日11時、ハルビン学院同窓会幕引き行事と学院記念碑除幕式ならびに遺品収納式が二百人を越す参列者の見守るうちに厳粛かつ清整と行われた。

続いて記念碑を仰ぐ参道脇で祝宴が行われ、折柄ふりそそぐ陽光の許、桜花に映える霊園内で久闊の歓談に時を忘れた。

午后二時全てを終了し同窓会の幕は引かれた。式行事の概況と学院の抄史は当日都内有力六紙の夕刊や翌日朝刊に、また当日NHKテレビ夜七時のニュースの電波にも大きくのり、涸渇の世にささやかな渚風を吹きこんだ。

|

|

学院記念碑と“哈爾濱の絆”広場

(09.3.2撮影) |

読売新聞(99.4.15)より |

|

|

除幕式 次第

- 開会の辞 内藤 操(副会長)

- 除幕式 佐藤四郎(会長)

- 遺品収納 佐藤四郎(会長)・麻田平蔵(事務局 長)・三坂 制(彫刻家)

- 黙祷 上野破魔治(顧問)

- 会長式辞 佐藤四郎(会長)

- 経過報告 麻田平蔵(事務局長)

- 感謝状授受

- 寮歌斉唱 「松花の流れ」

- 祝賀昼食会

- 閉会の辞 根本徳夫(副会長)

- 写真撮影

|

|

同窓会幕引き後、学院の命の証しとして、東京・高尾霊園内に学院記念碑が建立された。毎年4月16日を学院記念日祭として、その年に亡くなられた会員への黙祷と、寄せられた分骨遺品の収納式が行われ、ぬくもりのある親交を深めており、同窓生・遺族の多数の参集が見られる。

|

| 【記念碑と学院校舎赤煉瓦】 |

|

|

哈爾濱馬家溝にある学院校舎より持ち帰られた赤煉瓦(黒龍江省外事弁公室を通じ中国空軍の許可を受けたもの)。

学院記念碑はこの赤煉瓦を埋め込み基礎とした。 |

|

|

|

|

【サモワール(湯沸かし器)と水差し】

初代校長 井田孝平愛用の品。1期生・岸谷隆一郎、西川正時、原哲厳ら諸士がスンガリーの水を汲み、このサモワールでチャイを飲み、先生を囲み談論した。

西川正時が持ち帰り、24期麻田平蔵により保存されていた。現在は記念碑地下室に永久保存されている。

|

【学院校旗残燼】

終戦時、渋谷三郎院長により火を点じられた校旗は厚ぼったい総の部分を一部残し灰となった。その残燼を26期佐藤挙男が下着のお守袋の中に秘め持ち帰ったもの。後に同窓会事務局に保存されていた。現在は記念碑地下室に永久保存されている。

|

|

|

|

上智大学外国学部ロシア語学科教授 宇多文雄

4月16日、高尾霊園で本学ロシア語学科と縁の深い哈爾濱(ハルピン)学院の記念碑除幕式が行われ、同学院卒業生、その家族、遺族など関係者が多数出席した。これは組織的活動の停止を宣言した学院同窓会が催す最後の行事であった。

記念碑はかつての学舎の正面入口にあった白い列柱の一本を模して作られ、そのうしろの赤煉瓦の壁には、学舎から持ち帰った何個かの煉瓦、初代校長・井田孝平のレリーフ、日本語とロシア語の碑銘の銅板などが埋め込まれている。折しも霊園はうららかな日差しの中、桜ふぶきと開いたばかりの新緑に彩られ、無量の感を抱いて集まった関係者を慰めるかのようであった。

1957年、本学ロシア語学科発足には戦前にハルピン学院で教鞭をとっていた、ポツタヴィナ、染谷茂の両講師(後に教授)が参加した。ポツタヴィナ先生は1970

年に亡くなられたが、エネルギーあふれるその授業は学生たちを魅了したものである。染谷先生は学科長をつとめるなど28年間在任し、現在は名誉教授である。1978年には学院卒業生であり、両先生の教え子である内藤操教授が北海道大学から転任した。本学ロシア語学科は、このような人間関係をもつ上に、その教育内容・方針が、実学を旨とした学院の学風に似ていることもあって、1990年にハルピン学院顕彰基金を受託することとなった。この基金は母校を失った学院同窓会がその名を残す行事を行うために会員から寄付を募って発足させたもので、基金の利子を用いて毎年「哈爾浜学院顕彰奨学金」給付と「ロシア・ソ連研究シンポジウム」への援助が行われている。

ハルピン学院は井田孝平の推進により1920(大正9)年に元東京市長の後藤新平により当初は日露協会学校という名称で設立された。満州国ができてから満州国立大学哈爾濱学院と名を変え、1945年、終戦とともに廃止された。各県から選抜派遣された給費生、私費学生などが帝政ロシア文化の香り高いハルピンの町に集まってロシア語・ロシア文化・ソ連事情を中心とした教育を受けるという、当時はきわめて異質の学校であった。卒業生の多くは敗戦と同時に実力を発揮する機会を失ったが、戦後の日ソ国交回復後には外交、貿易、報道など、日ソ接触の現場を支える大きな力となった。

多くのロマンチシズムにあふれると同時に失意と苦労も経験してきたハルピン学院も今や歴史の一部になろうとしている。なお学院については、新潮選書に芳地隆之著『ハルビン学院と満州国』がある。(1999年 上智大学通信より)

哈爾濱富士高等女学校同窓会(名誉会長 白浜光子)は、会員の高齢化により平成16年4月に同窓会の幕引きをすることになりました。幕引きに際し、富士高女同窓会では同校の存在を「モニュメントとして後世に遺すこと」を決定、そのモニュメントをハルビン学院連絡所の好意により、哈爾濱学院記念碑の一隅に設置することが決定しました。

平成15(2003)年10月10日、東京 八王子市高尾霊園内、哈爾濱学院記念碑前にて富士高女同窓会名誉会長白浜光子をはじめ、教職員・役員・各期幹事と哈爾濱学院連絡所代表

麻田平蔵、上野破魔治、レリーフ製作者三坂 制氏(日展審査員)出席のもと、モニュメント除幕式が行われました。

モニュメントは直径30センチの円盤状プレートの黒御影石に「富士高女の校章」と「ハルビン回帰への思い、平安と鎮魂を祈る文字」が彫刻されており、学院記念碑の赤レンガ台座部分左端に設置されました。

翌平成16(2004)年4月16日の哈爾濱学院記念碑祭当日には、多くの富士高女同窓会員が高尾霊園の記念碑前に集まり、モニュメントの披露がなされました。今後も毎年4月16日には富士高女会員が参集して親睦を深めることが続くことでしょう。この2日後、平成16(2004)年4月18日 東京・新宿

京王プラザホテル〈エミネンスホール〉にて、「創立70周年記念 第18回同窓会総会」が催され、450名を越える出席者を得、ここに哈爾濱富士高等女学校同窓会はまさに有終の美をもって幕引きがなされたのでした。

|